Ob in der Industrie, Landwirtschaft, Heiztechnik oder Wasseraufbereitung – überall dort, wo mit potenziell gewässergefährdenden Stoffen gearbeitet wird, gilt es, strenge gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Ziel der AwSV ist der Schutz von Grundwasser und Oberflächengewässern vor Verunreinigungen durch technische Einrichtungen.

Der folgende Beitrag vermittelt Ihnen die wichtigsten Inhalte der AwSV und zeigt praktische Anforderungen und Pflichten für Anlagenbetreiber auf.

Wo und für welche Anlagen kommt das AwSV zur Anwendung?

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) gilt bundesweit für alle ortsfesten oder ortsfest genutzten Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. Dies umfasst Tätigkeiten wie Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden solcher Stoffe.

Definition von Anlagen gemäß AwSV

Laut § 2 Absatz 9 der AwSV gelten als Anlagen:

- Selbständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Einheiten, in denen wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder verwendet werden.

- Rohrleitungsanlagen nach § 62 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes.

- Anlagen können aus mehreren Anlagenteilen bestehen und müssen nicht zwangsläufig eine physische Einheit bilden.

Die AwSV findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter:

- Industrieanlagen wie Raffinerien, Galvanikanlagen und Chemiebetriebe.

- Landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere Jauche-, Gülle- und Silagesickersaft-Anlagen (JGS-Anlagen).

- Heiztechnik, beispielsweise Heizölverbraucheranlagen.

- Wasseraufbereitungsanlagen und andere Einrichtungen, die mit wassergefährdenden Stoffen arbeiten.

Ausgenommen von der AwSV sind unter anderem:

- Nicht ortsfeste Anlagen, die weniger als ein halbes Jahr an einem Ort betrieben werden.

- Anlagen mit geringem Volumen, z. B. oberirdische Anlagen mit einem Volumen von nicht mehr als 0,22 Kubikmetern bei flüssigen Stoffen oder einer Masse von nicht mehr als 0,2 Tonnen bei gasförmigen und festen Stoffen, sofern sie sich außerhalb von Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten befinden.

- Untergrundspeicher nach § 4 Absatz 9 des Bundesberggesetzes.

Beispiele für betroffene Anlagentypen

Die AwSV betrifft unter anderem folgende Anlagentypen:

- Lager-, Abfüll- und Umschlaganlagen (LAU-Anlagen): z. B. Tanklager, Tankstellen, Umschlagplätze für Chemikalien.

- Herstellungs-, Behandlungs- und Verwendungsanlagen (HBV-Anlagen): z. B. Galvanikanlagen, Chemiebetriebe, Biogasanlagen.

- Heizölverbraucheranlagen: z. B. Heizöltanks in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

- Fass- und Gebindelager: Lager für ortsbewegliche Behälter mit einem Einzelvolumen von bis zu 1,25 m³.

- Rohrleitungsanlagen: z. B. Pipelines, die wassergefährdende Stoffe transportieren.

Die AwSV ersetzt seit dem 1. August 2017 die zuvor geltenden Länderverordnungen und schafft damit eine einheitliche Rechtsgrundlage für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Deutschland.

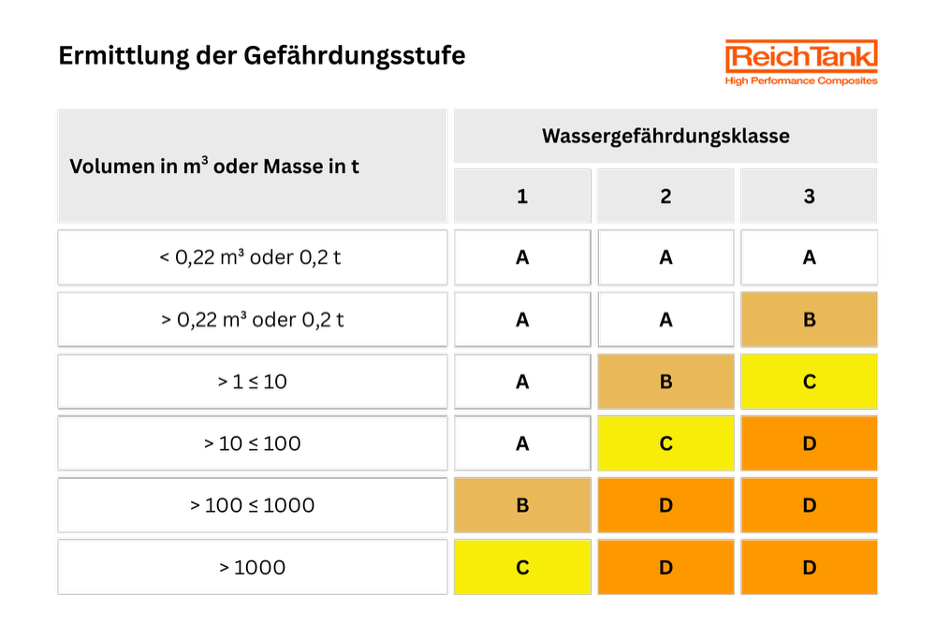

Gefährdungsstufen von Anlagen

Die AwSV teilt Anlagen in Gefährdungsstufen (A bis D) ein, basierend auf der Wassergefährdungsklasse des Stoffes und dem Volumen oder der Masse des Stoffes in der Anlage. Diese Einstufung beeinflusst die Anforderungen an die Anlage, wie z. B. die Notwendigkeit von Rückhalteeinrichtungen oder die Häufigkeit von Prüfungen durch Sachverständige.

Was beinhaltet das AwSV?

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) regelt umfassend die Anforderungen an Anlagen, die mit solchen Stoffen umgehen. Hier die Anforderungen im Einzelnen:

Einstufung wassergefährdender Stoffe

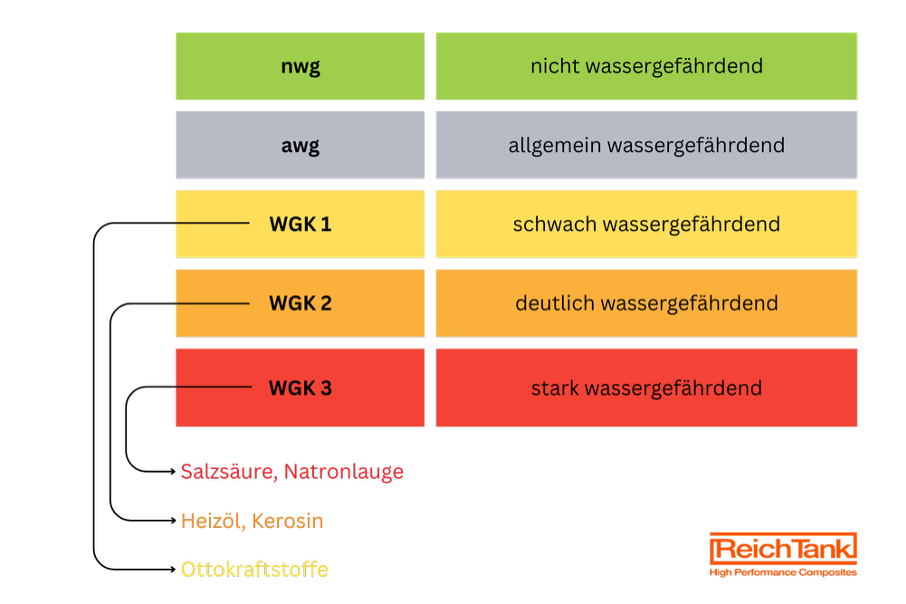

Betreiber sind verpflichtet, die in ihren Anlagen verwendeten Stoffe und Gemische hinsichtlich ihrer Wassergefährdung einzustufen. Die Einstufung erfolgt in drei Wassergefährdungsklassen (WGK):

| WGK 1 schwach wassergefährdend | WGK 2 deutlich wassergefährdend | WGK 3 stark wassergefährdend |

Diese Einstufung erfolgt auf Basis physikalischer, chemischer sowie ökotoxikologischer Eigenschaften der Stoffe. Sie bildet die Grundlage für die sicherheitstechnische Ausrüstung der Anlage. Bereits eingestufte Stoffe sind in der Datenbank „Rigoletto“ des Umweltbundesamtes veröffentlicht.

Technische Anforderungen an Anlagen

Die AwSV legt fest, dass Anlagen so geplant, errichtet und betrieben werden müssen, dass wassergefährdende Stoffe nicht austreten können. Wichtige technische Anforderungen sind:

- Dichtheit der Behälter und Leitungen

- Rückhalteeinrichtungen wie Auffangwannen

- Überwachungseinrichtungen zur Leckageerkennung

- Sicherheitsmaßnahmen bei Betriebsstörungen

Bei Anlagen mit erhöhtem Risikopotenzial sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, um eine Schädigung der Gewässer zu verhindern.

Organisatorische Anforderungen und Betreiberpflichten

Betreiber haben verschiedene organisatorische Pflichten. Diese sollen sicherstellen, dass Anlagen ordnungsgemäß betrieben werden und keine Gefahr für Gewässer darstellen:

- Anzeigepflicht vor Errichtung, bei wesentlichen Änderungen oder Betreiberwechsel

- Fachbetriebspflicht für bestimmte Tätigkeiten wie Errichtung und Instandhaltung

- Erstellung einer Anlagendokumentation und Betriebsanweisung

- Regelmäßige Prüfungen durch Sachverständige

- Maßnahmen bei Betriebsstörungen zur Schadensbegrenzung

Was zählt zu gewässergefährdenden Stoffen?

Wassergefährdende Stoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Substanzen, die geeignet sind, die Beschaffenheit von Gewässern dauerhaft oder in nicht nur unerheblichem Ausmaß nachteilig zu verändern. Diese Definition ist in § 2 Absatz 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) festgelegt.

Beispiele für wassergefährdende Stoffe

- Öle und Kraftstoffe: z. B. Heizöl, Diesel, Benzin

- Lösemittel: z. B. Aceton, Dichlormethan

- Säuren und Laugen: z. B. Schwefelsäure, Natronlauge

- Pflanzenschutzmittel und Düngemittel: z. B. Herbizide, Nitrate

- Schwermetalle: z. B. Blei, Quecksilber

- Sonstige Chemikalien: z. B. Formaldehyd, Ammoniak

Diese Stoffe können in unterschiedlichen Konzentrationen und Formen vorkommen und erfordern daher spezifische Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang und bei der Lagerung.

Allgemein wassergefährdende Stoffe

Neben den WGK 1–3 gibt es die Kategorie der „allgemein wassergefährdenden“ Stoffe. Diese umfasst insbesondere Stoffe landwirtschaftlicher Herkunft wie Jauche, Gülle, Silagesickersaft und Gärreste aus Biogasanlagen. Auch aufschwimmende flüssige Stoffe, die nicht eindeutig einer WGK zugeordnet werden können, fallen in diese Kategorie.

Nicht wassergefährdende Stoffe

Stoffe gelten als nicht wassergefährdend, wenn sie explizit als solche eingestuft wurden. Dazu zählen beispielsweise:

- Lebensmittel: z. B. Zucker, Speiseöle

- Futtermittel: z. B. Getreide

- Unbehandelte Naturstoffe: z. B. unbehandeltes Holz

Die Einstufung erfolgt durch das Umweltbundesamt und wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Prüfpflichten, Fachbetriebspflicht und Fristen gemäß AwSV

Die AwSV verpflichtet Betreiber bestimmter Anlagen zu regelmäßigen Prüfungen durch zugelassene Sachverständige. Diese Prüfungen dienen der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Anlagen und dem Schutz der Gewässer.

Prüfzeitpunkte

Vor Inbetriebnahme: Jede neue oder wesentlich geänderte Anlage muss vor der ersten Nutzung geprüft werden.

Wiederkehrende Prüfungen: Je nach Gefährdungsstufe der Anlage sind regelmäßige Prüfungen erforderlich. Die Fristen variieren:

- Gefährdungsstufe A: alle 5 Jahre

- Gefährdungsstufe B: alle 5 Jahre

- Gefährdungsstufe C: alle 2,5 Jahre

- Gefährdungsstufe D: alle 2,5 Jahre

Eigenüberwachung

Zusätzlich zu den externen Prüfungen sind Betreiber verpflichtet, regelmäßige Eigenkontrollen durchzuführen, um frühzeitig mögliche Schäden oder Undichtigkeiten zu erkennen.

Fachbetriebspflicht nach AwSV

Bestimmte Arbeiten an Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen – etwa Bau, Wartung oder Stilllegung – dürfen laut § 62 AwSV nur von zertifizierten Fachbetrieben ausgeführt werden. Diese benötigen:

- eine verantwortliche Person mit technischer Ausbildung, Berufserfahrung und Schulung,

- geschultes Personal mit Sachkunde,

- geeignete Ausstattung und ein Qualitätssicherungssystem.

Die Fachbetriebseigenschaft muss durch eine zugelassene Stelle zertifiziert und regelmäßig erneuert werden.

Dokumentation und Betriebsanweisungen

Betreiber müssen laut AwSV eine vollständige Anlagendokumentation führen (Aufbau, Stoffe, Prüfberichte etc.) und bei Betreiberwechsel übergeben. Ab Gefährdungsstufe B ist außerdem eine Betriebsanweisung mit Notfall- und Wartungsplänen erforderlich. Das Personal muss jährlich unterwiesen werden.

Die AwSV im Blick behalten und rechtssicher handeln

Die AwSV bildet die gesetzliche Grundlage für den sicheren Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Deutschland. Betreiber ortsfester Anlagen müssen ihre Verantwortung kennen und erfüllen – angefangen bei der Einstufung der Stoffe bis hin zur technischen Ausstattung und regelmäßigen Prüfung der Anlage. Die Anforderungen sind vielfältig, aber zwingend notwendig, um die Gewässer zu schützen und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Damit Sie als Betreiber keine Vorschriften übersehen und stets auf der sicheren Seite sind, lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner. Die Kunststoffverarbeitung Reich GmbH bietet individuelle Lösungen für LAU- und HBV-Anlagen, hochwertige Behältersysteme und umfassende Beratung zur Einhaltung der AwSV. Ob Planung, Fertigung oder Nachrüstung – Reich begleitet Sie kompetent und zuverlässig.

Lassen Sie sich jetzt beraten und sichern Sie Ihre Anlage nachhaltig ab.

Quellen

- https://www.reich-tank.de/

- https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_%C3%BCber_Anlagen_zum_Umgang_mit_wassergef%C3%A4hrdenden_Stoffen

- https://www.buzer.de/AwSV.htm

- https://www.umweltpakt.bayern.de/wasser/recht/bund/399/awsv-verordnung-ueber-anlagen-zum-umgang-mit-wassergefaehrdenden-stoffen

- https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/wassergefaehrdende-stoffe/kommission-bewertung-wassergefaehrdender-stoffe

- https://www.bmuv.de/gesetz/verordnung-ueber-anlagen-zum-umgang-mit-wassergefaehrdenden-stoffen

- https://www.tuvsud.com/de-de/indust-re/awsv-gewaesserschutz-info/awsv

- https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/wasser/informationen/wassergef_stoffe

- https://www.buzer.de/s1.htm?g=Verordnung+%C3%BCber+Anlagen+zum+Umgang+mit+wassergef%C3%A4hrdenden+Stoffen+(AwSV)&f=1